#02 制御器具番号、知ってますか?

皆さんは「制御器具番号」って知っていますか?

自分は今の会社に入って初めて知りました。

「制御器具番号」は別名でシーケンス番号なんて呼ばれ方もしています。

何なのか?と言いますと、簡単に言うと「電気設備を数字・英字で表したもの」と解釈して頂いたら良いと思います。

いくつか参考例を出してみますと、

-

【27】...交流不足電圧継電器

-

【51】...交流過電流継電器

-

【67】...地絡方向継電器

-

【84】...電圧継電器

-

【52R】...交流遮断器(受電盤) R...Receive

-

【88F】...補機用遮断器(換気扇) F...Fan

この番号が1番から99番まであります。

こんな番号、いつ使うねん!と思いますよね。

使い道は以下の2つが考えられます。

-

電気設備の点検・試験作業時に業務連絡用語として使用。

-

シーケンス図を読む際に必要となる。

-

電気設備の点検・試験作業時に業務連絡用語として使用。

☝89...断路器(受電盤B回線)

①番の理由は普段、電気設備の点検をしている方であれば納得して頂けると思います。

上の写真を見て頂くと分かる通り、機器の近くにシーケンス番号を表示したプレートを張っており、一目でこの機器はどの設備に付随しているのか。と言うのを把握する事ができます。

また、年次点検でリレー試験をする際に「51やっといて~」とか言われたら、「あ、過電流継電器をやっちまったら良いんすね!」と簡潔に業務連絡を実施することが出来ます。

-

シーケンス図を読む際に必要となる。

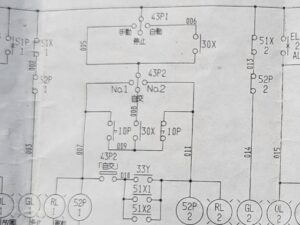

☝シーケンス図

②番の理由はシーケンス図を見て頂くと分かると思いますが、図面は記号と番号での構成となります。

記号と番号を読み解くことで機器構成や警報の線番号などを特定する事が出来ます。

☝52P...補機用遮断器(マグネットスイッチ)

☝49P...過負荷継電器(サーマルリレー)

今回は、制御器具番号を紹介させて頂きました。全部を覚える必要は無いと思っています。

自分の業務に必要な範囲のみと理解すれば良いと思います。覚えていくと業務効率やシーケンス図を使った故障調査にも役立つと思いますので、ちょっとずつ覚えてみてはいかがでしょうか?

今日は以上です。ありがとうございました。